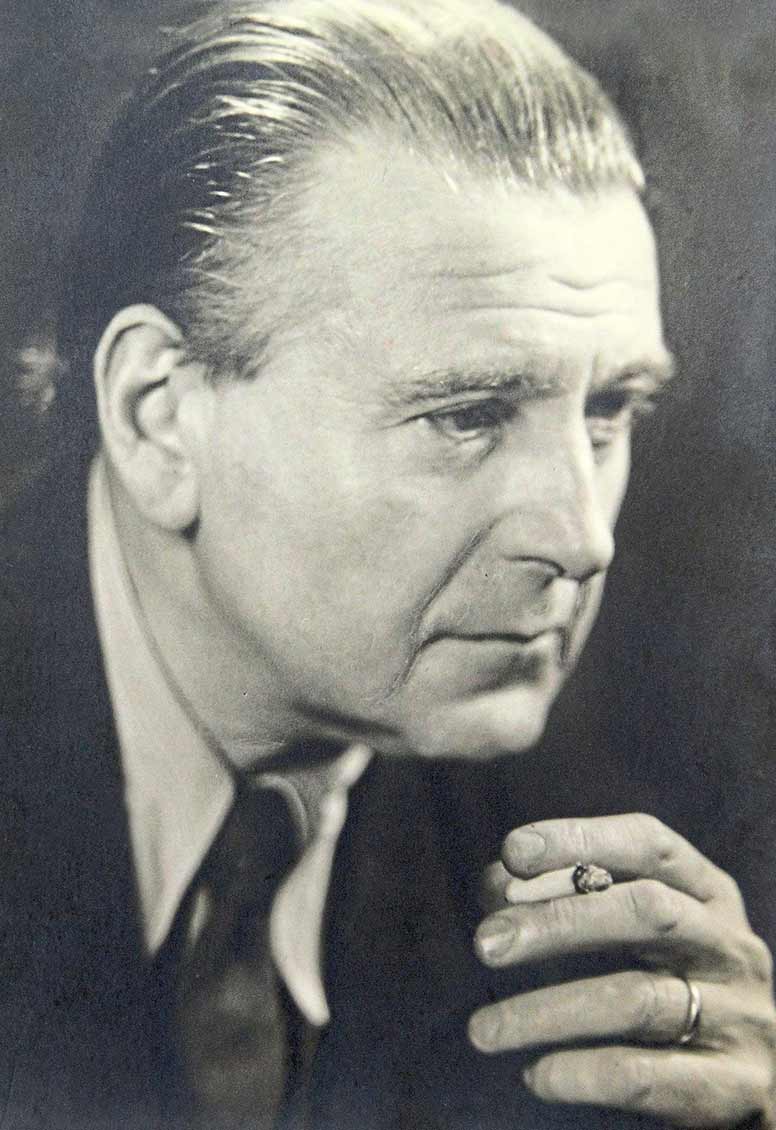

Friedrich Wilhelm Mundinger, 1948

Dr. rer. pol. Friedrich Wilhelm Mundinger

geboren am 7. Dezember 1893 in Offenburg/Baden als Sohn eines Brauereibesitzers; gestorben am 24. Mai 1965 in Remscheid.

Friedrich Wilhelms Vater Karl Wilhelm hatte mit seinem jüngeren Bruder Otto 1889 die Brauerei Gebrüder Mundinger in Offenburg/Baden gegründet. Als erster Sohn nach seiner zwei Jahre älteren Schwester Frieda Katharina sollte er später selbst einmal Bierbrauer werden. Doch es sollte anders kommen.

Friedrich Wilhelm, genannt Will, spielte lieber Geige und schrieb Gedichte. Er hatte Spaß am Zeichnen und Malen. Nach Volksschule und Oberrealschule macht er eine kaufmännische Lehre in Pforzheim (1912-1913), 1917 -1921 Studium der Volkswirtschaft an der Universität (Handelshochschule) München zum Diplomkaufmann. Danach Studium der Staatswissenschaften in Frankfurt und Hamburg, Promotion zum Doktor rer. pol. Anschließend macht er sich als beratender Volkswirt und Wirtschaftstreuhänder selbstständig. Daneben folgt er seiner wahren Berufung, der Malerei, und bildet sich autodidaktisch weiter. Ende der 20er Jahre wird Mundinger Meisterschüler des Worpsweder Künstlers Otto Modersohn (1865-1943), mit dem er u.a. zwei längere Studienreisen unternimmt. In Worpswede stößt er auf das Werk der 1907 verstorbenen Paula Modersohn-Becker und auf die Expressionisten. Zeichnen sich seine ersten Aquarelle und Zeichnungen durch eine äußerst feinfühlige Darstellung von Landschaften aus, die an die frühen Worpsweder erinnern, so ändert sich sein Malstil durch den Kontakt zu der Moderne gravierend. Wo früher zarte Farben vorherrschten, steht auf einmal die klare leuchtende Aquarellfarbe. Er bevorzugt nun große Formate, abstrahiert gekonnt die Form und schafft durch die Verwendung der ungemischten Farbe einen starken Eindruck.

1937 erhält auch Mundinger wegen seiner jüdischen Ehefrau von den Nationalsozialisten Malverbot. Er malt heimlich, tauscht Bilder gegen Lebensmittel. Ab 1946 war er auf Kunstausstellungen der Westfälischen Sezession in Hagen, Bielefeld und Münster vertreten, sowie 1947 auf der 25. Jahresausstellung der Freien Künstlervereinigung „Schanze“. Der Leiter des Vestischen Museums in Recklinghausen, Franz Große-Perdekamp, gab 1947 im Verlag Velhagen & Klasing in Bielefeld eine Mappe mit 24 reproduzierten Aquarellen Mundingers aus den Jahren 1942-1947 heraus. Seit 1946 hatte Mundinger Sonderausstellungen in Mülheim/Ruhr, Bielefeld, Köln, Düsseldorf, Hannover, Dortmund und Wuppertal, z.T. gemeinsam mit dem Maler Josef Wedewer aus Lüdinghausen (1896-1979) sowie ab 1950 mit seiner neuen Lebensgefährtin Inge Arntz aus Remscheid (1910-1980), die sich als Mundingers Schülerin bezeichnete.

Für einen Maler ist es wichtig, dass er seinen, für ihn typischen Stil findet. Am Anfang waren es die Landschaften, Stillleben und Porträts. Unter dem Einfluss seiner späteren Lebensgefährtin Inge Arntz, die selbst gemalt und mit ihm ausgestellt hat, ändert Mundinger seinen Stil. Die Farben werden leuchtender, südländischer und die Aquarelle werden abstrakter. Nach seinem Tod 1965 übernimmt der Remscheider Galerist Georg Müller seinen künstlerischen Nachlass – etwa 200 Bilder und separiert die Aquarelle, die Mundinger bis Ende der 40iger Jahre gemalt hat – eben für ihn typische Landschaften und Stillleben. Der Stil der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre würde heute auch als „temporary art“ durchgehen. Der Galerist führt Ausstellungen durch und verkaufte die Bilder bis in die USA. Zu seinem Lebensende werden Mundingers Aquarelle immer düsterer: graue, schwarze großformatige Bilder, die der Galerist in seinem Privatbesitz behalten hat.